Опубликованные материалы

Наша жизнь изобилует разными ситуациями, заставляющими человека понервничать. Когда мы спим, то надеемся на отдых, не задумываясь, что и ночью нас может поджидать опасность «которую никто не ждал». Причем эта опасность неизбежно отражается не только на нашем ежедневном существовании «завтра», но и влияет на более отдаленное будущее, в т.ч. на развитие ряда заболеваний, ухудшение…

5 августа 2021 года по инициативе руководства Российской Ассоциации Специалистов Функциональной Диагностики (РАСФД), при поддержке Всесоюзного Научного Общества Аритмологов (ВНОА) и Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР) в рамках проходившего курса «Пациенты с имплантированной системой ресинхронизирующей терапии. Многосторонний подход для достижения положительного эффекта» состоялось первое общественное онлайн обсуждение «Чек-листа и инструкции для врачей, направляющих пациентов с имплантированными искусственными водителями ритма сердца на МРТ (2020)» [1]. Участниками обсуждения стали около 600 врачей из России, Казахстана, Белоруссии, Украины. Были рассмотрены различные стороны вопроса, учтены не только достижения современных технологий, но и особенности организации отечественного здравоохранения, обеспечения юридической помощи врачам РФ.

Чек-листы, выполнение рекомендуемых правил позволит врачу уменьшить тревогу при решении вопроса о возможности проведения МРТ конкретному пациенту с имплантированным кардиостимулятором (искусственным водителем ритма), а пациенту получить безопасную полноценно выполненную медицинскую услугу

Работа, участвовавшая в конкурсе «ПРЕМИЯ города МОСКВЫ в области МЕДИЦИНЫ – 2019». Рассмотрены методы лечения пациентов с брадиаритмиями, жизнеугрожающими тахиаритмиями и хронической сердечной недостаточностью с применением имплантируемых антиаритмических устройств: постоянных кардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов и кардиоресинхронизирующих систем. Описаны приемлемые для таких пациентов методы инструментальной и электрокардиографической диагностики. Определены подходы к ведению этих пациентов в послеоперационный и последующие периоды жизни.

_____________

The article deals with methods of treating patients with bradyarrhythmias, life-threatening tachyarrhythmias and chronic heart failure with the use of implantable antiarrhythmic devices permanent pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardio-resynchronizing systems. Methods of instrumental and electrocardiographic diagnosis acceptable for such patients are described. The work defines management approaches to these patients in the postoperative and subsequent periods of life.

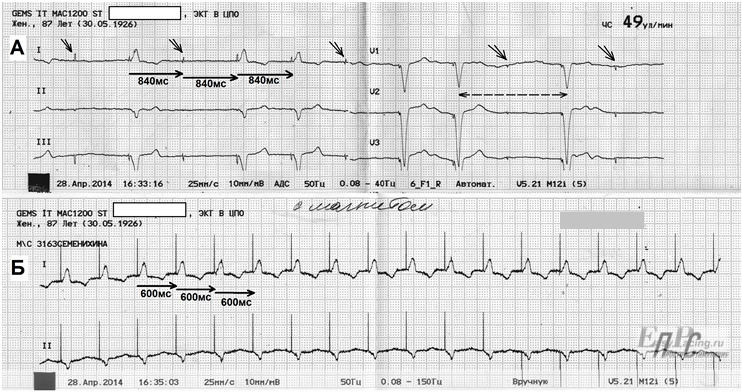

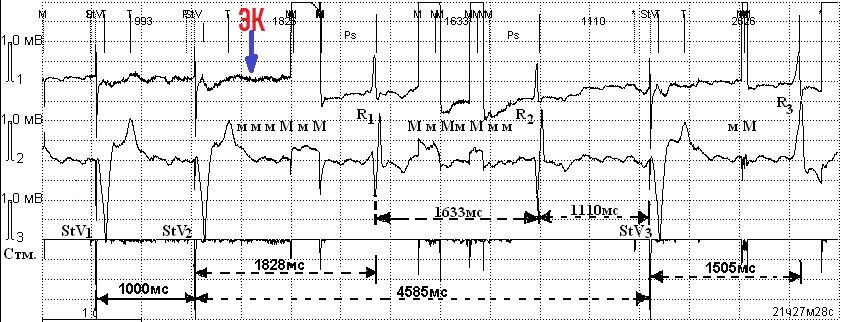

Представлено клиническое наблюдение непредсказуемого программирования параметров стимуляции постоянного электрокардиостимулятора «Юниор SС» (производитель ЗАО «Кардиоэлектроника», Климовск) программатором другого производителя кардиостимуляционных систем ЗАО НПФ «Элестим-Кардио» (Москва). Схожая ситуация описывалась в период становления технологий зарубежных производителей стимуляторов и программаторов, как феномен «cross-programming». Данный феномен может быть клинически значимым, может воспроизводиться в линейке текущих кардиостимуляторов, базирующихся на той же программной платформе. Мы представляем пример данного феномена отечественных кардиостимуляционных систем на современном этапе развития отечественных технологий. В нашем случае удалось избежать клинически негативных последствий. Однако любой врач, участвующий в наблюдении за пациентами с кардиостимуляторами, должен быть предупрежден о существовании подобного потенциально опасного явления.

Когда у нас болит сердце, ощущаются перебои, сердцебиение – врачи направляют пациентов на электрокардиографическое исследование (ЭКГ). Исследование будет качественным только в случае грамотного анализа врачом ЭКГ-записи. Чаще всего выполняют регистрацию поверхностной ЭКГ в 12-ти ЭКГ-отведениях, т.к. зарегистрировать с поверхности тела человека такое исследующие достаточно просто. Реже выполняется классическое суточное мониторирование ЭКГ. Пациенты по простому называют…

В обзоре представлены технические характеристики и диагностические возможности современных неинвазивных и инвазивных методов Амбулаторного мониторирования ЭКГ, применяемых в диагностике нарушений ритма сердца и проводимости. Показаны преимущества и недостатки различных методов длительного мониторирования ЭКГ.

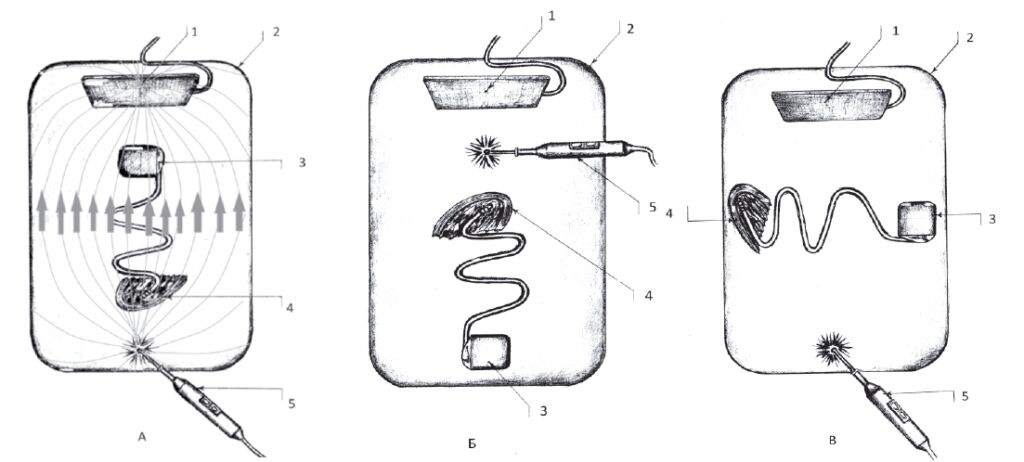

Для обеспечения безопасности электрохирургических вмешательств у пациентов с ЭКС целесообразно соблюдение следующих правил:

• недопустимо расположение системы стимуляции между электродами ЭК с совпадением ориентации силовых линий электрического поля и оси «электрод – ЭКС»;

• во время ЭХВ целесообразно использование минимальной эффективной мощности. При воздействии мощностью, превышающей 50 Вт, значительно увеличивается риск развития температурного эффекта в зоне электродов;

• из соображений профилактики асистолий из-за возможного ингибирования устройства целесообразно ограничение времени однократного воздействия 3 с. Кроме того, в эксперименте за 3-секундный интервал ЭК-воздействия нагрев тканей не превысил 3,6°С, т. е. с двухкратным запасом до температуры обратимого повреждения тканей – 45 °С;

• использование ЭХВ в зоне ЭКС требует особой осторожности из-за риска контакта с корпусом аппарата или участком электрода с повреждённой изоляцией. ЭХВ в зоне дистального полюса электрода могут сопровождаться нагревом периэлектродных тканей с повышением порога стимуляции и развитием неэффективной стимуляции.

Представлены результаты контролируемой ЭКГ-исследованием оценки работы имплантированных электрокардиостимулятор (ЭКС) у 99 пациентов под действием моно- и биполярной электрокоагуляции во время операций некардиологического профиля.

Наглядно представлены выявленные кратковременные: ингибиция стимулов, эпизоды неэффективной стимуляции с нарушением синхронизации, изменение режима стимуляции (нарушения, зависящие от продолжительности электрокоагуляции), а так же эпизоды миопотенциального ингибирования, не связанные с электрокоагуляцией.

Предложена предоперационная и интраоперационная тактика ведения пациентов для минимизации побочных действий коагуляции на работу кардиостимулятора пациента, позволяющая обеспечить безопасное проведение операций, в т.ч. и в общехирургических стационарах.

В течение длительного времени на российском рынке имплантируемых электрокардиостимуляторов (ЭКС) доля отечественных ЭКС составляла 81%, а доля зарубежных 19%. С 2004 г. доля зарубежных ЭКС стала возрастать и в 2006 г. составила 35% [1]. Следовательно, как только государство увеличило финансирование закупок медицинской техники, врачи предпочли более дорогие (в 2-2,5 раза) зарубежные аппараты, так как они превосходят отечественные по функциональным характеристикам, таким как: режимы стимуляции, защита от перекрестных помех, алгоритмы подавления аритмий, частотная адаптация, запись эндограмм, объем информации в памяти ЭКС о работе имплантированной системы, развитая телеметрия, простота процедуры программирования и другие.

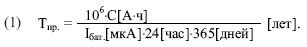

Однако, для имплантируемого ЭКС соотношение «цена – характеристики» необходимо дополнить еще одним показателем – сроком службы ЭКС, особенно важным для пациента. О сроках службы зарубежных ЭКС в зарубежных клиниках известно из публикаций. Например Danish Pacemaker Register 2006 года содержит сведения о сроке службы каждого из 998 деимплантированных ЭКС [7]. Информация о сроках службы отечественных и зарубежных ЭКС в российских клиниках представлена скупо [2].

Первова Екатерина Владимировна

- Кандидат медицинских наук

- Кардиолог-аритмолог

- Специалист функциональной диагностики высшей категории

Первова Екатерина Владимировна

- Кандидат медицинских наук

- Кардиолог-аритмолог

- Специалист функциональной диагностики высшей категории

Первова Екатерина Владимировна

- Кандидат медицинских наук

- Кардиолог-аритмолог

- Специалист функциональной диагностики высшей категории

«Атлас ЭКГ при электрокардиостимуляции. Для начинающих»